Por: Sylviane A. Diouf (*) Fonte: Unesco Courier

Tudo começou em 1859, em Mobile, no Alabama, quando o latifundiário e capitão de navio Timothy Meaher apostou que conseguiria trazer “um navio cheio de negros” bem debaixo do nariz das autoridades. Na época, o comércio de escravos para os Estados Unidos – legalmente proibido desde 1º de janeiro de 1808 – somente podia ser conduzido de forma ilícita, com os infratores arriscando a pena de morte. Mesmo assim, o tráfico continuou inabalável, e as demandas para que o comércio de escravos fosse reaberto haviam aumentado desde a década de 1840.

Detalhe de uma escultura do artista ganês Kwame Akoto-Bamfo. Dedicada à memória do comércio transatlântico de escravos, está em exibição no Memorial Nacional da Paz e da Justiça em Montgomery, no Alabama.

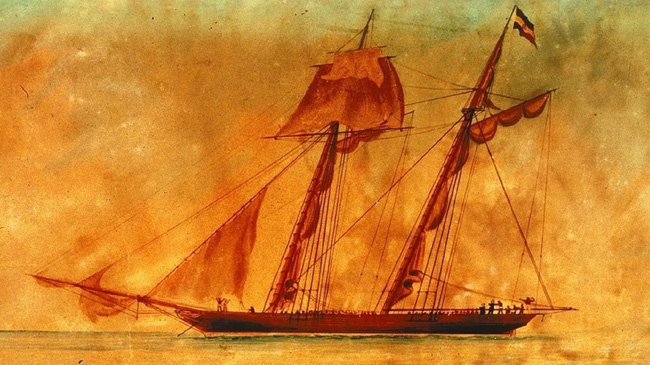

Necessitando de trabalhadores para suas plantações de algodão e açúcar em expansão, os senhores de escravos do Sul Profundo (Deep South) tiveram que comprar mão de obra escrava do Sul Superior (Upper South) a preços que consideravam exorbitantes. Um homem vendido na Virgínia chegava a valer US$ 50.000, enquanto um africano contrabandeado poderia ser comprado por US$ 14.000. Meaher recrutou e financiou William Foster, o construtor e proprietário do Clotilda. Como capitão improvisado do navio negreiro, Foster chegou a Ouidah, no Reino do Daomé (atual Benim), em 15 de maio de 1860.

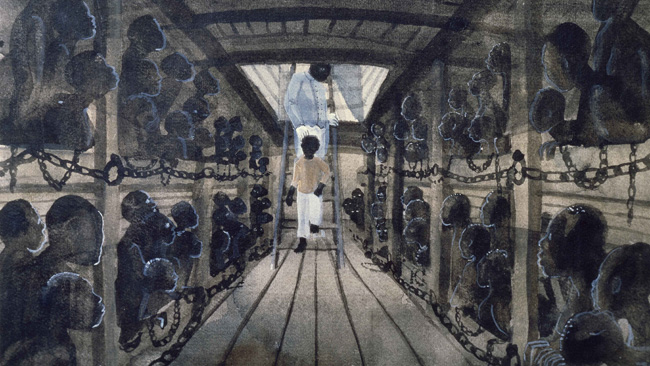

A terrível provação das 110 crianças e jovens adultos – metade homens, metade mulheres – que se tornaram prisioneiros do Clotilda havia começado algumas semanas antes. Depois de um ataque mortal do exército Daomé à uma pequena cidade, um grupo de sobreviventes foi levado para Ouidah. Entre eles estava Oluale Kossola, de 19 anos, que mais tarde foi renomeado Cudjoe Kazoola Lewis. Outros, incluindo um grupo de comerciantes, foram sequestrados.

Os prisioneiros vinham de várias áreas do Benim e da Nigéria, incluindo Atakora, Banté, Bornu e Daomé. Pertenciam aos grupos étnicos Iorubá, Ishan, Nupe, Dendi, Fon, Hauçá e Shamba. Entre eles havia muçulmanos e iniciados da sociedade Oro, ou de conventos de orixás. Todos haviam sido brutalmente arrancados de suas famílias e comunidades e mantidos em um barracão, após Foster tê-los selecionado entre centenas de prisioneiros.

Quando puseram os pés no Clotilda, Ar-Zuma, Oroh, Adissa, Kupollee, Oluale, Abache, Omolabi, Sakaru, Jabar e seus companheiros foram despojados de suas roupas, como era costume nos navios negreiros. A humilhação e o sofrimento que sofreram foi tal que, mesmo 50 anos depois, eles não conseguiam falar a respeito – exceto para dizer que tinham muita sede e que duas pessoas haviam morrido.

Escondidos no pântano

No dia 8 de julho de 1860, após 45 dias no mar, os prisioneiros chegaram em Mobile, na calada da noite. Para apagar quaisquer vestígios da chegada, o Clotilda foi incendiado. Mesmo assim, notícias da chegada “secreta” se espalharam de costa a costa. O governo federal foi forçado a intervir, e uma equipe foi enviada para procurar os jovens africanos. Eles estavam escondidos em um pântano, completamente nus por vários dias, até que alguns trapos e peles lhes foram entregues quando foram descobertos. Uma venda foi discretamente organizada, e o grupo passou por mais uma dolorosa separação. À medida que alguns deles partiam para lugares distantes, todos cantavam uma canção de despedida, desejando uma jornada segura uns aos outros. Cerca de 76 pessoas foram divididas entre Meaher e seus dois irmãos, e Foster.

Os processos contra os donos de escravos acabaram sendo retirados, e os “companheiros de navio” – como os africanos que viajavam no mesmo navio negreiro geralmente chamavam uns aos outros – foram colocados para trabalhar, abertamente, em navios a vapor, nos campos e como empregados domésticos. Eles eram uma comunidade fortemente unida, e relata-se que nunca aceitaram a brutalidade – enfrentavam a autoridade e não temiam as consequências. Um afro-americano escravizado na mesma plantation de alguns dos recém-chegados contou que, certa vez, quando um feitor tentou chicotear uma das mulheres, todos pularam em cima dele e o espancaram. Quando uma cozinheira deu um tapa em uma jovem garota, ela gritou. Seus companheiros correram em seu socorro, ferramentas em punho, e bateram na porta do quarto da sra. Meaher, onde a cozinheira havia se escondido. Frequentemente ridicularizados por seus companheiros escravizados nascidos nos Estados Unidos, os passageiros do Clotilda eram reservados, e continuaram a seguir sua cultura original – incluindo seus ritos funerário.

Em abril de 1865, no final da Guerra Civil, os companheiros de navio estavam finalmente livres. Contudo, esse não era o tipo de liberdade que desejavam. Eles queriam voltar para casa. Como disse um deles, Ossa Keeby: “Eu volto para a África todas as noites em meus sonhos”. Os homens conseguiram trabalho nas serrarias e nos moinhos de pólvora. As mulheres, que eram autônomas, ganhavam a vida com a jardinagem e vendendo seus produtos e as cestas que os homens teciam à noite. Eles guardavam dinheiro com o objetivo de custear sua viagem de volta. Quando perceberam que nunca conseguiriam o suficiente, enviaram Cudjoe Lewis para pedir terras a Meaher. Eles argumentaram que tinham famílias, casas e terras antes que ele os trouxesse à força para Mobile e os obrigasse a trabalhar duro em troca de nada por cinco anos. Meaher lhes recusou o pedido.

Africatown

Redobrando seus esforços, os companheiros de navio acumularam dinheiro suficiente para comprar lotes da família Meaher e de outros proprietários locais. Até 1870, eles haviam estabelecido uma pequena vila no Alabama que, orgulhosamente, chamaram de African Town (Cidade Africana) – e que, mais tarde, foi renomeada Africatown.

Essa era uma forma clara de demonstrar quem eles eram, quem queriam continuar sendo e onde queriam estar. Para administrar seu assentamento, eles elegeram um chefe chamado Gumpa, que era um nobre do Daomé, e dois juízes. Construíram a primeira igreja e a primeira escola do local, e alguns deles aprenderam a ler e escrever. Também mantiveram contato com os companheiros de navio, alguns dos quais viviam a vários condados de distância. À medida que se casavam entre si – e às vezes com pessoas de fora do grupo –, uma segunda geração nasceu. Eles receberam um nome norte-americano e um nome africano. Essas crianças aprenderam sobre suas origens – alguns eram fluentes nas línguas de seus pais e chegaram até a atuar como tradutores. Os companheiros de navio falavam carinhosamente de suas cidades natais – que se tornaram um paraíso, um refúgio, para as crianças, onde podiam ir em seus sonhos quando o racismo branco e o escárnio negro se tornavam difíceis de suportar.

Tendo se levantado enquanto foram escravizados, o povo de Africatown continuou a lutar por seus direitos. Quando os homens decidiram votar nas eleições de 1874, um enfurecido Meaher bloqueou seu caminho. Destemidos, os homens caminharam de local de votação em local de votação, e finalmente conseguiram depositar seus votos. Kohenco, que administrava uma fazenda leiteira com seu marido norte-americano, tornou-se membro do primeiro movimento de reparações, que requeria pensões para as pessoas libertadas. Em 1902, Lewis foi ferido por um trem e processou uma das maiores empresas do Sul. Contra todas as probabilidades, um júri branco concedeu a ele US$ 13.000, mas a decisão foi anulada pela Suprema Corte do Alabama. Gumpa também processou, após ser ferido por um trem. Ele morreu antes que o caso fosse ao tribunal, mas a queixa foi posteriormente resolvida, com uma pequena quantia de dinheiro paga a seus netos.

Quando os companheiros de navio foram entrevistados, a partir da década de 1890, eles sistematicamente se recusaram a menosprezar suas antigas religiões ou a criticar a poligamia. Também se recusaram a condenar aqueles que os fizeram prisioneiros, atribuindo seu destino à “má sorte”. Paciente, e às vezes exasperadamente, eles explicaram e defenderam suas culturas. Questionados sobre se preferiam Mobile ou seus antigos lares, energicamente escolheram os últimos.

Os últimos sobreviventes do Clotilda

Quando Emma Langdon Roche, uma professora, disse aos últimos sobreviventes, agora na faixa dos 70 anos, que queria escrever sobre suas vidas, eles pediram que fossem chamados por seus nomes originais – para que, se a história chegasse até seus lares, seus parentes saberiam que ainda estavam vivos. O livro, com suas fotos tiradas 44 anos após seu desenraizamento brutal, foi publicado em 1914. A autora, Zora Neale Hurston, também entrevistou Lewis por um bom tempo, e o filmou em 1928. Cudjoe Lewis, que perdeu sua esposa, Abile, e seus seis filhos logo depois, era o último sobrevivente de Africatown. Ele faleceu em 1935, com 94 anos de idade, e foi o penúltimo sobrevivente conhecido do tráfico de escravos no Atlântico. Dois anos depois, Redoshi, uma mulher capturada no mesmo ataque, faleceu em Dallas, no Texas. Ela também havia sido fotografada, entrevistada e filmada.

Os companheiros do navio Clotilda viveram no Alabama, o quanto puderam, em seus próprios termos. Porém, apesar do seu deliberado isolamento, estiveram envolvidos em uma série de eventos que marcaram o seu tempo. Ainda assim, nunca perderam seu profundo senso de pertencimento a uma terra e a um povo distantes. Atualmente, a Africatown que criaram como alternativa ainda é o lar de alguns de seus descendentes. No entanto, essa comunidade outrora vibrante caiu em tempo difíceis. Fábricas de papel poluentes, ruas bloqueadas por muros de fábricas, estradas cortando os bairros – o racismo ambiental devastou o local. Apenas a Igreja Batista Missionária da União e o cemitério onde seus antepassados estão enterrados são lembranças tangíveis da primeira geração. Os moradores esperam que a descoberta do Clotilda incentive o turismo e resulte em um muito necessário renascimento de Africatown e de sua fascinante história.

Os destroços do Clotilda, e o que quer que eles revelem, são apenas um símbolo vergonhoso da base do desenvolvimento econômico dos Estados Unidos. Mais importante é a história da experiência dos jovens que perderam tudo, mas transcenderam suas terríveis circunstâncias. Através das provações da travessia transatlântica dos navios negreiros da África para a América do Norte, a escravidão, a Guerra Civil, Jim Crow [as leis estaduais e locais que impuseram a segregação racial nos estados do Sul dos Estados Unidos], e por parte da Grande Depressão de 1929, eles mantiveram sua dignidade, sua confiança em si mesmos e em suas habilidades, sua unidade, seu senso de família e o orgulho de sua cultura. Além disso, fizeram todo o possível para garantir que suas histórias fossem registradas, compartilhadas e lembradas. A história deles é uma história terrível de perda e calamidade, mas também de triunfo sobre as adversidades – uma história de heróis desconhecidos.